Häufig gestellte Fragen (NZIA)

- 1. Was ist der Net Zero Industry Act?

- 2. Was ist die Rechtsgrundlage?

- 3 Was ist ein Netto-Null-Projekt

- 4. Was ist ein strategisches (Netto-Null-) Projekt?

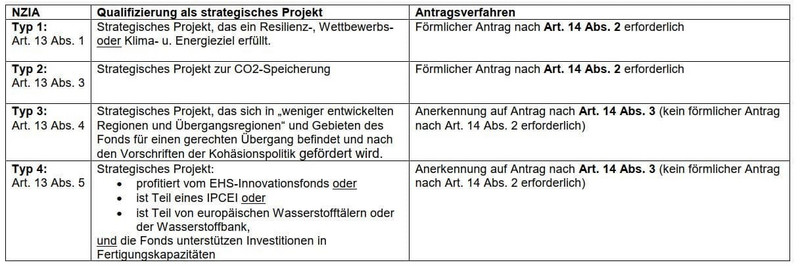

- 5. Welche Arten von strategischen Projekten gibt es?

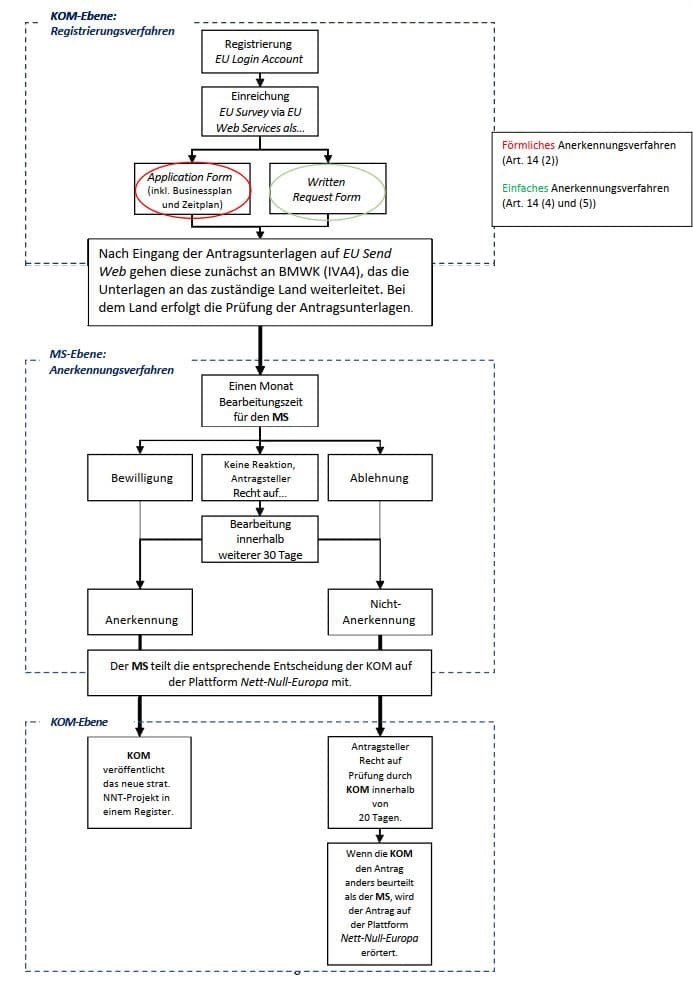

- 6. Wie funktioniert das Anerkennungsverfahren für strategische Projekte?

- 7. Was ist die zentrale Kontaktstelle und welchen Aufgaben hat sie?

- 8. Wo ist die zentrale Kontaktstelle in Sachsen-Anhalt angesiedelt?

- 9. Hat der Antragsteller ein Wahlrecht?

- 10. Werden Gebühren bei der Nutzung der zentralen Kontaktstelle erhoben?

- 11. Wie arbeiten Behörden und zentrale Kontaktstelle zusammen?

- 12. Welche Genehmigungsverfahren sind betroffen?

- 13. Welche Genehmigungsfristen gelten?

- 14. Welche Genehmigungsfristen gelten bei strategischen Projekten?

- 15. Sind Fristverlängerungen für Genehmigungsverfahren zulässig?

- 16. Welche Festlegungen zu Umweltprüfungen und –genehmigungen gibt es?

- 17. Gibt es feste Antragsfristen für Projektträger?

- 18. Gibt es Festlegungen zur elektronischen Antragstellung?

- 19. Wo können weitere Informationen abgerufen werden?

1. Was ist der Net Zero Industry Act?

Mit dem Net Zero Industry Act (NZIA) sollen die Produktionskapazitäten für Netto-Null-Technologien in der EU gesteigert werden und die Energiewende vorangetrieben werden. Bis 2030 will die EU mindestens 40% ihres jährlichen Bedarfs an Netto-Null-Technologien (NNT) selbst decken. Die europäische Wirtschaft soll hierdurch wettbewerbsfähiger werden und die Energieabhängigkeit der EU reduziert werden. Ziel der EU ist es, die Klimaneutralität bis 2050 zu erreichen.

2. Was ist die Rechtsgrundlage?

Die Rechtsgrundlage ist die Verordnung (EU) 2024/1735, auch als Net Zero Industry Act (NZIA) bezeichnet. Der NZIA ist am 29.06.2024 als unmittelbar geltende EU-Verordnung in Kraft getreten. Dennoch bedarf es hinsichtlich vieler darin enthaltener Regelungen derzeit noch einer Konkretisierung. Die Europäische Kommission hat eine Reihe von konkretisierenden Durchführungsrechtsakten bzw. Delegierten Rechtsakten erlassen. Auf Bundesebene wurden Leitlinien erarbeitet und mit den Bundesländern abgestimmt.

3 Was ist ein Netto-Null-Projekt

Unter den Anwendungsbereich des Net Zero Industry Act fallen alle Projekte zur Fertigung von Netto-Null-Technologien (NNT). Hierunter fallen zum einen geplante gewerbliche Anlagen oder die Erweiterung oder Umwidmung bestehender Anlagen, um folgende Netto-Null-Technologien herstellen zu können (Art. 3 Nr. 16 NZIA):

- Solartechnologien, einschließlich photovoltaische, thermoelektrische und thermische Solartechnologien,

- Technologien für Onshore-Windkraft und erneuerbare Offshore-Energie,

- Batterie- und Energiespeichertechnologien

- Wärmepumpen und Technologien für geothermische Energie,

- Wasserstofftechnologien, einschließlich Elektrolyseure und Brennstoffzellen,

- Technologien für nachhaltiges Biogas und Biomethan,

- Technologien zur Abscheidung und Speicherung von CO₂ **,

- Stromnetztechnologien, einschließlich elektrischer Ladetechnologien für den Verkehr und Technologien zur Digitalisierung des Netzes,

- Technologien für Kernspaltungsenergie, einschließlich Technologien für den Kernbrennstoffkreislauf, *

- Technologien für nachhaltige alternative Kraftstoffe,

- Wasserkrafttechnologien,

- Technologien für erneuerbare Energie, die nicht unter die vorstehenden Kategorien fallen,

- energiesystembezogene Energieeffizienztechnologien, einschließlich Wärmenetztechnologien,

- Technologien für erneuerbare Kraftstoffe nicht biogenen Ursprungs,

- biotechnologische Klimaschutz- und Energielösungen,

- transformative industrielle Technologien für die Dekarbonisierung, die nicht unter die vorstehenden Kategorien fallen,

- Technologien zum Transport und zur Nutzung von CO₂ **,

- Windantriebs- und Elektroantriebstechnologien für den Verkehr,

- Nukleartechnologien, die nicht unter die vorstehenden Kategorien fallen.*

* Hinweis: Nukleartechnologien – mit Ausnahme der Kernfusion im Rahmen des geltenden Rechts – sowie Technologien für Kernspaltungsenergie sind nicht Teil der allgemeinen Struktur der Energieversorgung Deutschlands und werden daher in Deutschland nicht als strategische Projekte anerkannt (Art. 13 Absatz 6 NZIA).

** Hinweis: Für die Technologien zur Abscheidung und Speicherung sowie zum Transport und zur Nutzung von CO₂ gibt es derzeit in Deutschland noch keine Festlegungen über die erforderlichen Genehmigungsverfahren.

4. Was ist ein strategisches (Netto-Null-) Projekt?

Bei strategischen Netto-Null-Projekten handelt es sich um Netto-Null-Technologieproduktionsprojekte im Rahmen des NZIA, die das Verfahren nach Art. 14 erfolgreich durchlaufen haben und denen somit der Status eines strategischen Projekts von dem Mitgliedstaat zuerkannt wurde, in dem das strategische Projekt errichtet werden sollen. Sie haben also in dem betreffenden Mitgliedstaat einen spezifischen Antrags- und Anerkennungsprozess durchlaufen, erfüllen bestimmte

Auswahlkriterien und werden daher als entscheidend für die Verbesserung der Widerstandsfähigkeit, strategischen Autonomie und Wettbewerbsfähigkeit der Netto-Null-Industrie der EU angesehen.

Alle Netto-Null-Projekte im Sinne des NZIA, die nicht Nukleartechnologien außer Kernfusionstechnologien im Rahmen des geltenden Rechts umfassen, können auf Antrag als strategisches Projekt nach Art. 13 NZIA in Deutschland anerkannt werden, wenn sie die notwendigen Kriterien erfüllen:

- Unter einem „Projekt zur Fertigung von Netto-Null-Technologien“ werden eine geplante gewerbliche Anlage oder die Erweiterung oder Umwidmung einer bestehenden Anlage, um Netto-Null-Technologien herstellen zu können, oder ein Projekt zur Dekarbonisierung energieintensiver Industrien verstanden, Art. 3 Abs. 16 NZIA.

- „Netto-Null-Technologien“ bezeichnet die in Art. 4 des NZIA aufgeführten Technologien, bei denen es sich um Endprodukte, bestimmte Komponenten oder bestimmte Maschinen handelt, die hauptsächlich für die Herstellung dieser Produkte verwendet werden.

- „Projekte zur Dekarbonisierung energieintensiver Industrien“ umfassen den Bau oder die Umwandlung der gewerblichen Anlage eines energieintensiven Betriebs (aus den Bereichen Stahl, Aluminium, Nichteisenmetalle, Chemie, Zement, Kalk, Glas, Keramik, Düngemittel sowie Zellstoff und Papier), die Teil der Lieferkette einer Netto-Null-Technologie sind und durch die die in CO2-Äquivalent gemessenen Emissionsraten industrieller Verfahren erheblich und dauerhaft gesenkt werden sollen, soweit dies technisch machbar ist, Art. 3 Abs. 17 NZIA.

Gemäß Art. 13 Abs. 6 NZIA kann ein Mitgliedstaat die Anerkennung eines Projekts als strategisches Projekt verweigern, wenn dieses Projekt zu einer Wertschöpfungskette für eine Technologie beiträgt, die der betreffende Mitgliedstaat nicht als Teil der allgemeinen Struktur seiner Energieversorgung akzeptiert. Deutschland nimmt diese Ausnahmen im Rahmen des geltenden Rechtsrahmens für alle Nukleartechnologien außer Kernfusionstechnologien im Rahmen des geltenden Rechts in Anspruch.

5. Welche Arten von strategischen Projekten gibt es?

6. Wie funktioniert das Anerkennungsverfahren für strategische Projekte?

Es obliegt stets dem Projektträger die Anerkennung eines Netto-Null-Projektes als strategisches Projekt zu beantragen und auch den Behörden gegenüber anzuzeigen, dass ein Projekt den Status eines strategischen Projektes besitzt und somit die verkürzten Genehmigungsfristen zur Anwendung kommen.

Das Anerkennungsverfahren ist zweistufig. Der Antragsteller reicht seinen Antrag bei der Europäischen Kommission ein. Diese prüft die Vollständigkeit des Antrags und übermittelt vollständige Anträge an die Mitgliedstaaten.

Das Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz (BMWK) koordiniert die Weitergabe an die für den Antrag zuständigen Landesbehörden.

Der Antrag soll innerhalb eines Monats nach Eingang des vollständigen Antrags bewertet werden. Danach schließt sich das jeweilige Genehmigungsverfahren an.

Weiterführende Informationen:

FAQs and benefits - European Commission

Antragsverfahren für strategische Projekte - Europäische Kommission

Guide for Applicants

7. Was ist die zentrale Kontaktstelle und welchen Aufgaben hat sie?

Die zentrale Kontaktstelle ist zuständig für die Erleichterung und Koordinierung des Genehmigungsverfahrens für Projekte zur Fertigung von Netto-Null-Technologien, einschließlich strategischer Projekte für Netto-Null-Technologien und für die Bereitstellung von Informationen. Sie koordiniert und erleichtert die Einreichung aller relevanten Unterlagen und Informationen und teilt dem Projektträger das Ergebnis der umfassenden Entscheidung mit. Oberstes Ziel ist die Vereinfachung und Beschleunigung der Genehmigungsverfahren für den Antragsteller und die Vermeidung von Doppelprüfungen.

Folgende Aspekte sind unbedingt zu beachten:

- Die zentrale Kontaktstelle ist keine zentrale Genehmigungsstelle

- Es werden keine neuen Genehmigungsverfahren etabliert, sondern es bleibt bei den bestehenden.

- Es geht um Information, Kommunikation, Koordination

- Zugang zur digitalen Antragstellung = zentrale Kontaktstelle als (Ver-)Mittler

Die zentrale Kontaktstelle ist die einzige Kontaktstelle für den Projektträger in dem Genehmigungsverfahren für ein Projekt zur Fertigung von Netto-Null-Technologien (Art. 6 Abs. 3 NZIA). Alle auch weiterhin eigenverantwortlichen zuständigen Behörden sind zu umfassender Kooperation untereinander und mit der zentralen Kontaktstelle verpflichtet (siehe hierzu auch Art. 6 Abs. 5 und 9 NZIA)

Die Projektträger haben die Möglichkeit alle Unterlagen die für das Genehmigungsverfahren relevant sind, in elektronischer Form einzureichen (Art. 6 Abs. 4 NZIA, § 71e VwVfG).

- Dies setzt voraus, dass die Verfahren bereits digitalisiert/online sind (OZG-Leistungen). Existiert nur noch ein elektronisches Verfahren, muss der Projektträger dieses nutzen.

Der zentralen Kontaktstelle obliegt die Entgegennahme und (ggf. elektronische) Weiterleitung der gesamten Verfahrenskorrespondenz (z. B. Anträge, Unterlagen, Anfragen, Erklärungen, Bescheide) und zwar sowohl in Richtung der zuständigen Behörden als auch in Richtung des Antragstellers. Es gelten ergänzend die verwaltungsverfahrensrechtlichen Anforderungen des § 71b VwVfG.

Spätestens 45 Tage nach Eingang eines Genehmigungsantrags bestätigt die zentrale Kontaktstelle, dass der Antrag vollständig ist, bzw. fordert sie den Projektträger auf, unverzüglich einen vollständigen Antrag einzureichen, wobei sie angibt, welche Informationen fehlen. Wird der eingereichte Antrag ein zweites Mal als unvollständig erachtet, so kann die zentrale Kontaktstelle innerhalb von 30 Tagen nach der zweiten Einreichung die Informationen ein zweites Mal anfordern. Die zentrale Kontaktstelle darf keine Informationen in Bereichen anfordern, die nicht Gegenstand der ersten Anforderung zusätzlicher Informationen sind, und ist nur berechtigt, weitere Nachweise anzufordern, um die festgestellten fehlenden Informationen zu vervollständigen (Art. 9 Abs. 10 NZIA).

Spätestens zwei Monate nach Eingang des Antrags erstellt die zentrale Kontaktstelle in enger Zusammenarbeit mit anderen betreffenden Behörden einen detaillierten Zeitplan für das Genehmigungsverfahren. Dieser Zeitplan beginnt zu dem Zeitpunkt, zu dem die zentrale Kontaktstelle die Vollständigkeit des Antrags anerkennt. Der Zeitplan wird von der zentralen Kontaktstelle auf einer frei zugänglichen Website veröffentlicht (Art. 9 Abs. 11 NZIA). Im Freistaat Sachsen wird dies auf der Seite der Zentralen Kontaktstelle der Landesdirektion Sachsen erfolgen.

Erfordern Projekte zur Dekarbonisierung energieintensiver Industrien, auch wenn sie als strategische Projekte anerkannt sind, den Bau mehrerer Anlagen oder Einheiten an einem Standort, so können der Projektträger und die zentrale Kontaktstelle vereinbaren, das Projekt in mehrere kleinere Projekte aufzuteilen, um die geltenden Fristen einzuhalten. Die zentrale Kontaktstelle stimmt sich hierzu eng mit den zuständigen Behörden ab (Art. 9 Abs. 3 NZIA).

Ist eine Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) erforderlich, teilt die zentrale Kontaktstelle dem Projektträger das Datum mit, zu dem der Bericht über die UVP gemäß Artikel 5 Absatz 1 der Richtlinie 2011/92/EU fällig ist. Der Zeitraum zwischen der Fälligkeit des Berichts über die UVP und der Vorlage dieses Berichts wird nicht auf die Dauer des Genehmigungsverfahrens angerechnet (Art. 9 Abs. 9 NZIA).

Gemäß Art. 10 Abs. 1 Satz 1 NZIA kann der Projektträger die zentrale Kontaktstelle um eine Stellungnahme zu Umfang und Detaillierungsgrad der Informationen des UVP-Berichts ersuchen.

8. Wo ist die zentrale Kontaktstelle in Sachsen-Anhalt angesiedelt?

In Sachsen-Anhalt ist die zentrale Kontaktstelle im

Ministerium für Wirtschaft, Tourismus, Landwirtschaft und Forsten angesiedelt.

Hasselbachstraße 4

39104 Magdeburg

Referat 23 – Regionale Wirtschaftsförderung, Branchendialoge, Industrieansiedlung, Industriebetreuung

Telefon: (0391) 567 - 4330

Fax: (0391) 567 -4777

E-Mail: Zentrale.Kontaktstelle.NZIA(at)mw.sachsen-anhalt.de

Website: t3://page?uid=93271

9. Hat der Antragsteller ein Wahlrecht?

Dem Antragsteller steht auch im Anwendungsbereich des Art. 6 NZIA (zentrale Kontaktstelle) ein Wahlrecht im Sinne des § 71a Abs. 2 VwVfG zu. Er kann selbst entscheiden, ob er sich an die zentrale Kontaktstelle oder direkt an die zuständigen Genehmigungsbehörden wendet. Allerdings wird empfohlen, dass eine direkt vom Antragsteller kontaktierte Genehmigungsbehörde diesen über die Möglichkeit der Verfahrensabwicklung über die zentrale Kontaktstelle informiert.

Die die Abwicklung der Genehmigungsverfahren über die zentrale Kontaktstelle betreffenden Regelungen der Art. 6 bis 10 NZIA (insbesondere zu den Bearbeitungs- und Genehmigungsfristen) finden nur Anwendung, sofern der Projektträger das Verfahren bei der zentralen Kontaktstelle einleitet. In diesem Fall gelten auch ergänzend § 71a ff. VwVfG.

10. Werden Gebühren bei der Nutzung der zentralen Kontaktstelle erhoben?

Die Inanspruchnahme der zentralen Kontaktstelle ist für den Antragsteller kostenfrei. Die anfallenden Gebühren für erforderliche Genehmigungen richten sich nach den Regelungen zu den jeweiligen Verwaltungsverfahren und werden von den zuständigen Behörden festgesetzt.

11. Wie arbeiten Behörden und zentrale Kontaktstelle zusammen?

Die an den Genehmigungsverfahren beteiligten Behörden und andere betroffene Behörden legen die Anforderungen an die Informationen, die von einem Projektträger vor Beginn des Genehmigungsverfahrens verlangt werden und deren Umfang fest und unterrichten die betreffende zentrale Kontaktstelle entsprechend (Art. 6 Abs. 9 NZIA). Dies umfasst ggf. auch notwendige Informationen für das weitere UVP-Verfahren. Der Kreis der „beteiligten“ Behörden umfasst mehr als nur die „zuständigen Behörden“, d.h. mehr als die eigentlichen Genehmigungsbehörden.

Die zentrale Kontaktstelle und die zuständigen Behörden wirken gemeinsam auf eine ordnungsgemäße und zügige Verfahrensabwicklung hin. Die zentrale Kontaktstelle und die zuständigen Behörden sollen sich hier gegenseitig unterstützen. Die zuständigen Behörden stellen der zentralen Kontaktstelle insbesondere die erforderlichen Informationen zum Verfahrensstand zur Verfügung (s. § 71d S. 2 VwVfG).

Eine Weisungsbefugnis der zentralen Kontaktstelle gegenüber den zuständigen Behörden besteht nicht. Die zentrale Kontaktstelle ist gehalten sich abzeichnende Fristversäumnisse mit der zuständigen Behörde zu erörtern. Die zuständige Behörde soll Fristversäumnisse vermeiden oder aufgetretene Versäumnisse unverzüglich beseitigen. Notfalls sind andere Verfahren zurückzustellen, soweit es sich nicht um Verfahren handelt, für die eine gleichwertige europarechtliche Beschleunigungsverpflichtung gilt.

12. Welche Genehmigungsverfahren sind betroffen?

Betroffen sind Genehmigungsverfahren für gewerbliche Anlagen, die für die Errichtung oder Erweiterung oder die Umwidmung bestehender Anlagen zur Anwendung kommen.

Welche(s) Genehmigungsverfahren ein Netto-Null-Projekt durchlaufen muss, ist vom konkreten Vorhaben abhängig und im Einzelfall zu prüfen und zu ermitteln.

In der Regel wird es sich insbesondere um baurechtliche, immissionsschutzrechtliche sowie ggf. wasserrechtliche Genehmigungsverfahren handeln. Je nach Einzelfall können darüber hinaus aber auch noch weitere Genehmigungsverfahren berührt sein z.B. bergrechtliche (Technologien für die Nutzung geothermischer Energie in mehr als 400m Teufe).

Da der Antragsteller ein Wahlrecht hat, ob er sich an die Zentrale Kontaktstelle oder direkt an die für die Genehmigung zuständigen Behörden wendet, sollte in jedem Fall immer eine Abstimmung zwischen Zentraler Kontaktstelle und den jeweiligen Genehmigungsbehörden erfolgen.

13. Welche Genehmigungsfristen gelten?

Für „normale“ Netto-Null-Projekte (d. h. Projekte, die nicht den Status eines strategischen Projektes haben) dürfen für den Bau oder die Ausweitung von Projekten zur Fertigung von Netto-NullTechnologien folgende Genehmigungsfristen nicht überschritten werden (Art. 9 NZIA):

- 12 Monate, wenn die jährliche Fertigungskapazität weniger als 1 GW beträgt

- 18 Monate, wenn die jährliche Fertigungskapazität 1 GW oder mehr beträgt

- 18 Monate, wenn die jährliche Fertigungskapazität nicht in GW gemessen wird

Diese Fristen sind zu beachten und mit bestehenden Fristen in den einzelnen Genehmigungsverfahren von den zuständigen Behörden abzugleichen (Anlage Fristenvergleich).

Die im NZIA festgelegten Fristen für Genehmigungsverfahren lassen von den Mitgliedstaaten festgelegte kürzere Fristen unberührt (Art. 9 Abs. 13 NZIA).

Erfordern Projekte zur Dekarbonisierung energieintensiver Industrien, auch wenn sie als strategische Projekte anerkannt sind, den Bau mehrerer Anlagen oder Einheiten an einem Standort, so können der Projektträger und die zentrale Kontaktstelle vereinbaren, das Projekt in mehrere kleinere Projekte aufzuteilen, um die geltenden Fristen einzuhalten. Die zentrale Kontaktstelle stimmt sich hierzu eng mit den zuständigen Behörden ab.

Ist eine Umweltverträglichkeitsprüfung erforderlich, so wird der in Artikel 1 Absatz 2 lit. g Ziffer i der Richtlinie 2011/92/EU genannte Prüfungsschritt (Ausarbeitung eines UVP-Berichtes durch den Projektträger) nicht auf die Dauer des Genehmigungsverfahrens angerechnet.

Spätestens zwei Monate nach Eingang des Antrags erstellt die zentrale Kontaktstelle in enger Zusammenarbeit mit anderen betreffenden Behörden einen detaillierten Zeitplan für das Genehmigungsverfahren. Dieser Zeitplan beginnt zu dem Zeitpunkt, zu dem die zentrale Kontaktstelle die Vollständigkeit des Antrags anerkennt. Der Zeitplan wird von der zentralen Kontaktstelle auf einer frei zugänglichen Website veröffentlicht (Art. 9 Abs. 11 NZIA).

14. Welche Genehmigungsfristen gelten bei strategischen Projekten?

Das Genehmigungsverfahren für strategische Projekte für Netto-Null-Technologien darf die folgende Dauer nicht überschreiten (Art. 16 NZIA):

- 9 Monate bei einer jährlichen Fertigungskapazität von weniger als 1 GW

- 12 Monate bei einer jährlichen Fertigungskapazität von 1 GW oder mehr

- 18 Monate für den Betrieb einer Speicherstätte (CCS) gemäß der Richtlinie 2009/31/EG

- 12 Monate, wenn die jährliche Fertigungskapazität nicht in GW gemessen wird

Diese Fristen sind zu beachten und mit bestehenden Fristen in den einzelnen Genehmigungsverfahren von den zuständigen Behörden abzugleichen (Anlage Fristenvergleich).

Ist eine Umweltverträglichkeitsprüfung erforderlich, so wird der in Artikel 1 Absatz 2 Buchstabe g Ziffer i der Richtlinie 2011/92/EU genannte Prüfungsschritt (Ausarbeitung eines UVP-Berichtes durch den Projektträger) nicht auf die Dauer des Genehmigungs-verfahrens angerechnet.

15. Sind Fristverlängerungen für Genehmigungsverfahren zulässig?

In Ausnahmefällen, wenn die Art, die Komplexität, der Standort oder der Umfang des vorgeschlagenen Projekts zur Fertigung von Netto-Null-Technologien oder des vorgeschlagenen strategischen Projekts für Netto-Null-Technologien dies erfordern, kann ein Mitgliedstaat die Fristen im Einzelfall vor ihrem Ablauf einmalig um höchstens drei Monate verlängern (Art. 9 Abs. 6 NZIA).

Sind die zuständigen Stellen der Auffassung, dass das vorgeschlagene Projekt zur Fertigung von Netto-Null-Technologien oder das vorgeschlagene strategische Projekt für Netto-Null-Technologien außergewöhnliche Risiken für die Gesundheit und Sicherheit der Arbeitskräfte oder der Bevölkerung mit sich bringt, und ist mehr Zeit erforderlich, um festzustellen, ob Maßnahmen zur Bewältigung identifizierbarer Risiken ergriffen wurden, so kann genannten Fristen innerhalb von sechs Monaten nach Beginn des Genehmigungsverfahrens um sechs Monate verlängern (Art. 9 Abs. 7 NZIA).

In diesen Fällen unterrichtet die zentrale Kontaktstelle den Projektträger schriftlich über die Gründe für die Verlängerung und das Datum, an dem die umfassende Entscheidung zu erwarten ist.

16. Welche Festlegungen zu Umweltprüfungen und –genehmigungen gibt es?

Hierzu treffen Art. 9 und 10 NZIA insbesondere die nachfolgenden Festlegungen:

Ist die Durchführung einer Umweltverträglichkeitsprüfung erforderlich, so kann der betreffende Projektträger vor Einreichung des Antrags die zentrale Kontaktstelle um eine Stellungnahme zu Umfang und Detaillierungsgrad der Informationen, die in den Bericht über die Umweltverträglichkeitsprüfung aufzunehmen sind, ersuchen.

Die zentrale Kontaktstelle stellt sicher, dass die Stellungnahme so bald wie möglich, spätestens jedoch 45 Tage nach dem Datum, an dem der Projektträger sein Ersuchen um Stellungnahme eingereicht hat, abgegeben wird.

Im Rahmen des koordinierten Verfahrens koordiniert eine zuständige Behörde die verschiedenen einzelnen Prüfungen der Umweltauswirkungen eines bestimmten Projekts, die in den einschlägigen Gesetzgebungsakten der Union vorgeschrieben sind.

Es ist sicherzustellen, dass die zuständigen Behörden innerhalb von 90 Tagen nach Eingang aller für die Umweltverträglichkeitsprüfung erforderlichen Informationen und nach Abschluss der Konsultationen die begründete Schlussfolgerung abgeben.

In Ausnahmefällen, wenn die Art, die Komplexität, der Standort oder der Umfang des vorgeschlagenen Projekts dies erfordern, kann die Frist im Einzelfall vor ihrem Ablauf um höchstens 20 Tage verlängert werden. In diesem Fall unterrichtet die zentrale Kontaktstelle den Projektträger schriftlich über die Gründe für die Verlängerung und die Frist für ihre begründete Schlussfolgerung.

Der Zeitrahmen, innerhalb dessen die betroffene Öffentlichkeit gemäß Artikel 1 Absatz 2 Buchstabe e der Richtlinie 2011/92/EU und die Behörden gemäß Artikel 6 Absatz 1 jener Richtlinie zu dem in Artikel 5 Absatz 1 jener Richtlinie genannten Umweltbericht zu konsultieren sind, beträgt höchstens 85 Tage und im Einklang mit Artikel 6 Absatz 7 jener Richtlinie mindestens 30 Tage. In Fällen, für die Artikel 6 Absatz 4 Unterabsatz 2 der Richtlinie 2011/92/EU Richtlinie gilt, kann dieser Zeitraum im Einzelfall auf höchstens 90 Tage verlängert werden.

Die zentrale Kontaktstelle informiert den Projektträger nach Art. 9 Abs. 5 NZIA darüber, bis zu welchem Zeitpunkt zusätzliche Informationen vorzulegen sind, wenn der UVP-Bericht nach Beteiligung anderer Behörden nach § 17 UVPG oder nach Beteiligung der Öffentlichkeit nach § 18 UVPG ergänzt werden muss.

17. Gibt es feste Antragsfristen für Projektträger?

Ein Antragssteller kann jederzeit ein Netto-Null-Projekt beantragen.

18. Gibt es Festlegungen zur elektronischen Antragstellung?

Die elektronischen Verwaltungsverfahren sind möglichst so zu gestalten, dass die zentralen Kontaktstellen den Antragstellern von NNT Projekten leicht wahrnehmbar als Wahlmöglichkeit angezeigt werden.

Die durchgehende elektronische Abwicklung von Verwaltungsverfahren ist derzeit deutschlandweit und auch im Sachsen-Anhalt noch nicht bei allen Genehmigungsverfahren möglich bzw. befindet sich teilweise noch in der Umsetzung.

Bei der Entwicklung und Einrichtung digitaler Antragsmodule für Genehmigungen, die einen fachlichen Bezug zur Umsetzung des NZIA haben, ist darauf zu achten, dass die zentrale Kontaktstelle in den jeweiligen digitalen Antrags- und Bearbeitungsprozessen eingebunden wird.

Bereits bestehende elektronische Antragsverfahren sind dahingehend zu überprüfen und anzupassen. Hierfür sollte eine Abstimmung zwischen den zuständigen Stellen, die die jeweiligen Genehmigungsverfahren fachlich betreuen (Fachaufsicht) mit den für die Digitalisierung von Verwaltungsleistungen zuständigen Stellen erfolgen und eine möglichst pragmatische und gut umsetzbare Vorgehensweise zur Implementierung der zentralen Kontaktstelle in die jeweiligen digitalen Verwaltungsverfahren abgestimmt werden.

Nach derzeitigem Stand sind insbesondere folgende Genehmigungsverfahren betroffen:

- Immissionsschutzrechtliches Verfahren

- Baurechtliches Verfahren

- Wasserrechtliches Verfahren

Darüber hinaus können ggf. weitere Genehmigungsverfahren betroffen sein. Es handelt sich um keine abschließende Aufzählung.

19. Wo können weitere Informationen abgerufen werden?

Auf EU, Bundes- und Länderebene wurden verschiedene Internet-Portale eingerichtet. Hier sind grundlegende Informationen zum NZIA und dessen Umsetzung zu finden:

Q&A: Netto-Null-Industrie-Verordnung und Europäische Wasserstoffbank